勤務医と開業医どちらが得?年収比較シミュレーション

医師のキャリアには、大きく分けて勤務医と開業医という二つの道があります。

一般的に、年収の額面だけを見ると開業医の方が高収入を得る傾向にありますが、どちらのキャリアが「得」であるかは、単純な金額だけでは判断できません。

この記事では、それぞれの働き方における年収の変動要因、メリット、デメリットを多角的に分析し、自身の価値観に合ったキャリア選択のヒントを紹介します。

目次[非表示]

- 1.勤務医の年収の変動要因:大学病院と市中病院、公立病院と私立病院、医局制度の影響

- 1.1.大学病院の役割と給与体系:年収よりキャリアを優先する働き方

- 1.2.市中病院の役割と給与体系:年収に直結する診療中心の働き方

- 1.3.公立病院か私立病院かでも給与格差がある

- 1.4.医局制度が年収に与える影響:働き方が給料を左右する実態

- 2.開業医は経営者としての手腕も問われるが高収入が見込める

- 2.1.開業しやすい診療科とリスクが高い診療科:初期投資と収益性のバランス

- 2.2.成功する開業医の共通点:医師+経営者としての複合スキル

- 2.3.失敗する開業ケースとその原因:見通しの甘さが招く落とし穴

- 3.年収シミュレーション:勤務医と開業医の生涯年収を比較

- 4.税金と節税対策:手取り額を最大化するためのヒント

- 5.医師のキャリアパスの多様化:勤務医と開業医だけではない選択肢

- 6.ライフステージ別のキャリア選択:医師の人生設計

- 7.結論:年収だけでは測れない、自分らしいキャリアの追求

勤務医の年収の変動要因:大学病院と市中病院、公立病院と私立病院、医局制度の影響

勤務医の年収は、所属する医療機関のタイプによって大きく変動します。ここでは、まず勤務医の年収と働き方を理解し、その後、開業医の年収や経営リスクについて解説します。

大学病院の役割と給与体系:年収よりキャリアを優先する働き方

大学病院の勤務医は、診療に加え、研究や教育、後進の育成といった役割も担います。そのため、学会発表や論文執筆といったアカデミックな活動が評価される一方、診療報酬を直接生み出す機会が限られるため、給与水準は市中病院に比べて低い傾向にあります。

特に、若手のうちは「研修医」や「助教」といった立場で、給与は低く抑えられがちです。しかし、専門医資格の取得や学位の取得を目指す上では、症例数が豊富で指導医も多いため、理想的な環境と言えます。最新の研究設備が整っており、最先端の医療に触れる機会も多いです。給与は低くても、将来のキャリア形成に向けた自己投資と捉える医師も少なくありません。

一方で、大学病院の給与が低いとされる背景には、給与体系が診療実績よりも役職や年次を重視する傾向にあることが挙げられます。また、若手医師は雑務や当直業務が多く、労働時間に対する給与が見合わないと感じることもあるでしょう。

しかし、研究で論文が評価されたり、学会で発表する機会を得たりすることで、学術的な名声を得ることができ、これが将来的なキャリアの大きな財産となります。

市中病院の役割と給与体系:年収に直結する診療中心の働き方

市中病院(一般の総合病院や地域の中核病院)の勤務医は、主に診療に専念します。

外来や病棟業務、手術、当直といった臨床業務が中心となるため、その貢献度に応じて給与が高く設定される傾向にあります。

特に、救急や外科など、緊急性の高い診療科では、時間外労働やオンコール手当が加算されるため、年収が大幅に増えることが少なくありません。大学病院に比べて、診療実績が直接給与に反映されるため、モチベーションを保ちやすいという側面もあります。

また、人事異動が少なく、一つの場所で腰を据えて地域医療に貢献したいと考える医師にとって、安定したキャリアを築ける場所です。

市中病院の年収は、病院の規模や地域、そして医師の専門性によって大きく異なります。例えば、地方の医師不足が深刻な地域では、医師確保のために高額な年俸を提示するケースもあるでしょう。

また、民間の中小病院では、院長との交渉次第で年収が大幅にアップするケースもあります。

公立病院か私立病院かでも給与格差がある

所属する医療機関が公立か私立かによっても、年収は大きく異なります。

公立病院は、地方自治体や国が運営する病院で、勤務医は地方公務員または国家公務員として扱われます。給与体系は、公務員給与規定に基づいており、年功序列で安定的に昇給していくのが特徴です。

退職金制度も手厚く、福利厚生も充実しているため、長期的なキャリアプランを立てやすいというメリットがあります。しかし、給与水準は民間企業に比べると低めであり、高額な年収を目指すには向いていません。安定性や福利厚生を重視する医師、特に女性医師にとっては、育児休業制度なども充実しているため、魅力的な選択肢となるでしょう。

対照的に、私立病院は、医療法人や個人などが運営しており、給与体系は病院の経営状況や市場の動向によって柔軟に設定されます。公立病院に比べて、診療実績や貢献度に応じたインセンティブ給与が導入されていることが多く、高収入を得られる可能性があります。

また、より迅速な昇進や、希望する専門分野でのキャリア形成がしやすいというメリットもあります。私立病院の中には、特に専門性の高い診療や高度な設備を売りにしているところもあり、その場合、年収はさらに高くなる傾向にあります。

一方で、経営状況が悪化すれば、給与や賞与が減額されるリスクがある点は考慮しておかなければなりません。

医局制度が年収に与える影響:働き方が給料を左右する実態

日本の医師のキャリア形成において、いまだに大きな影響力を持つのが医局制度です。

医局に所属する医師は、大学病院だけでなく、関連する市中病院やクリニックへの派遣勤務を通じて、様々な経験を積むことができます。この「医局派遣」は、多くの症例を経験し、人脈を広げる上で重要な役割を果たしますが、年収面では派遣先の給与水準に左右されがちです。

特に、医局によっては、給与の高い都市部の病院から、給与の低い地方の病院まで、勤務先を自分で選ぶことが難しいため、年収が安定しないこともあります。

しかし、医局のコネクションを通じて、非常勤のアルバイト(非常勤医師)を紹介してもらうことで、本業の収入に加えて副収入を得る方法もあるでしょう。

この非常勤の給与が、結果的に年収を大幅に引き上げるケースも少なくありません。多くの勤務医が、専門外来や当直、健康診断といったスポットでのアルバイトを積極的に行い、年収を補填しています。

医局を辞め、フリーランス医師として働くという選択肢も近年増加しており、自身の専門性やスキルを活かして、より柔軟で高収入な働き方を実現する医師も増えています。

開業医は経営者としての手腕も問われるが高収入が見込める

開業医は、高収入という大きなリターンがある一方で、経営者としてのリスクも伴います。どのような診療科が開業しやすいのか、成功と失敗を分ける要因は何なのか、具体的な事例を交えて解説します。

開業しやすい診療科とリスクが高い診療科:初期投資と収益性のバランス

一般的に、内科、小児科、皮膚科、耳鼻咽喉科は、開業しやすい診療科と言われています。なぜならこれらの診療科は、特別な高額医療機器を必要とせず、患者数も安定しているため、初期投資を抑えやすいという特徴があるからです。

特に皮膚科は、美容診療などの自費診療も取り入れやすく、収益を上げやすい傾向にあります。例えば、都心部で美容皮膚科クリニックを開業した場合、自費診療の割合が高いため、保険診療に縛られず高収入を狙えるでしょう。

一方、外科や整形外科、眼科などは、高額な医療機器が必要となるため、初期投資が数億円規模になることも珍しくありません。また、手術件数が収益に直結するため、競合クリニックや近隣の総合病院との差別化が重要になります。

さらに、患者の術後管理や緊急対応など、経営以外の負担も大きくなります。特に、外科の場合は手術室の維持費やスタッフの確保など、ランニングコストも高くなるため、安定した経営を続けるには相当な努力と経営手腕が求められます。

成功する開業医の共通点:医師+経営者としての複合スキル

成功する開業医は、卓越した医療技術だけでなく、患者に寄り添う温かい心と高いコミュニケーション能力を兼ね備えています。どんなに素晴らしい治療を提供しても、丁寧な説明や信頼関係がなければ患者は離れてしまうでしょう。

一人ひとりの話をじっくりと聞き、その人となりを理解することで、リピーターを増やし、地域に根差したクリニックを築き上げていくのです。

また、医師としての専門性とは別に、経営者としての資質も不可欠です。

マーケティング、財務、人事管理といった幅広い知識が求められます。地域の人口構成や競合クリニックの状況を正確に分析し、ターゲットとする患者層を明確にすることが、効果的な集患につながります。

そして、最も重要なのが、初期投資とランニングコストの適切な見極めです。過度な借入れは経営を圧迫する最大の要因となりかねません。地域のニーズに合った無理のない規模と設備で開業することが、長期的な安定経営への鍵を握ります。

失敗する開業ケースとその原因:見通しの甘さが招く落とし穴

開業に失敗するケースは少なくありませんが、その主な原因は、見通しの甘さからくる初期投資の失敗にあります。採算性の見込みがないにもかかわらず、高額な医療機器を導入したり、賃料の高い一等地にクリニックを構えたりすると、初期の借り入れ返済が経営を圧迫し、資金繰りがショートしてしまうことがあります。

豪華な内装や設備にこだわりすぎた結果、資金が底をつき、閉院に追い込まれるケースは失敗する典型的なケースといえるでしょう。

また、マーケティング不足も大きな要因です。どんなに優れた医療を提供していても、その存在が地域の人々に知られなければ患者は来ません。ウェブサイトの構築、SNSでの情報発信、地域のイベントへの参加など、積極的にマーケティング活動を行うことが不可欠です。

開業医にとって集患は生命線であり、開業後も継続的に活動しなければ、患者数が減少し、経営に行き詰まるリスクが高まります。

さらに、立地選定のミスも失敗の原因となります。駅前や商業施設内など、一見便利な場所でも、近隣に競合クリニックや大規模病院が乱立していると、患者の確保が難しくなります。

また、駐車場が少ない、アクセスが悪いといった物理的な要因も患者離れにつながります。地域の特性や競合環境を徹底的にリサーチし、最適な立地を選ぶことが開業医として成功するポイントです。

年収シミュレーション:勤務医と開業医の生涯年収を比較

ここでは、厚生労働省の「医療経済実態調査」や「賃金構造基本統計調査」などの公的データを参考に、勤務医と開業医の年収の目安を見ていきましょう。

ケース1:勤務医(公立病院勤務)の年収シミュレーション

20代(研修医・若手): 年収500万〜700万円。この時期は給与が比較的低いですが、専門医資格の取得に向けた学びの時期です。この期間に専門性を高めることが、将来の年収に大きく影響します。

30代(専門医): 年収900万〜1,300万円。専門性が高まり、当直や緊急対応による手当も増え、給与が大きく向上します。役職に就かなくても、年功序列で安定した昇給が見込めます。

40代(中堅医師): 年収1,700万〜1,800万円。多くの医師がこの年代で役職に就き始め、年収も安定的に高水準を維持します。家庭を持つ医師にとっては、福利厚生の充実が大きなメリットとなります。

50代以降(ベテラン医師): 年収1,200万〜2,000万円。部長や副院長といった病院の要職に就くことで、さらに年収がアップします。退職金制度も充実しているため、老後の生活設計が立てやすいのが特徴です。

ケース2:開業医の年収シミュレーション

開業医は、開業前や開業直後は初期投資で資金繰りに忙しくなる時期、ある程度診療の収益が安定して経営が軌道に乗り始める中期、地域の信頼を確立して経営が安定する成熟期に分かれますが、おおよその診療科別の収入は以下の通りです。

【診療科別の年収の目安(2022年)】

あくまでも上記の金額は、1施設あたりの損益を年収と想定しているに過ぎません。開業医は経営が軌道に乗れば、年収1億円も狙えます。

生涯年収の比較

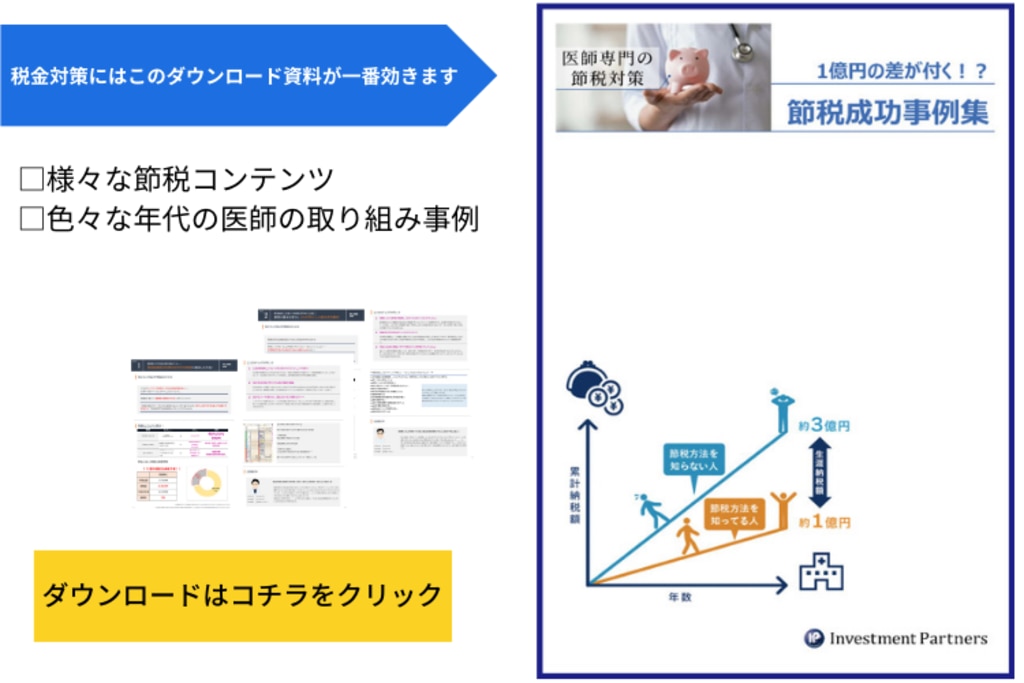

勤務医と開業医では、生涯にわたる年収に大きな差が生まれます。

勤務医は、年功序列や役職によって年収の上限が決まっていますが、安定した収入が最大の強みです。シミュレーションによると、勤務医の生涯年収は約3億5,000万円から6億円が目安となります。

一方、開業医は、初期投資や経営リスクを乗り越え、経営が軌道に乗れば勤務医を大きく上回る年収を手にできます。収益性の高い診療科で成功した場合、生涯年収は10億円を超えることもあります。

どちらの道を選ぶにせよ、年収はキャリアのほんの一側面に過ぎません。安定か、高収入か、ご自身の価値観に照らし合わせて最適な選択をすることが重要です。

税金と節税対策:手取り額を最大化するためのヒント

勤務医、開業医ともに、高収入を得るからこそ、税金の負担も大きくなります。ここでは、手取り額を最大化するための具体的な節税方法を解説します。

勤務医の税金控除:給与所得者の限界と活用法

勤務医は、給与所得者であるため、経費として認められる範囲が限られています。そのため、利用できる控除は確実に活用すると良いでしょう。

給与所得控除: 勤務医の年収から自動的に差し引かれる控除です。年収によって控除額が変動します。

特定支出控除: 特定支出控除は、業務に必要な書籍代や研修費用、学会参加費などが、給与所得控除額の1/2を超える場合に経費として計上できる制度です。事前の税務署申請は不要ですが、確定申告時に申告し、勤務先からの証明書が必要です。

医療費控除:自分や家族が支払った医療費の合計が年間10万円(所得が200万円未満の場合は所得の5%)を超える場合、保険金等を差し引いた超過分を所得から控除できます(上限200万円)。

生命保険料控除・地震保険料控除: 生命保険や地震保険に加入している場合、その支払額に応じて一定額(最大12万円)が所得から控除されます。

iDeCo(個人型確定拠出年金): 拠出金が全額所得控除の対象となるため、大きな節税効果があります。勤務医の掛金上限は、勤務先の年金制度によって異なりますが、月2万円または2.3万円です。また、運用益も非課税となるため、老後資金の形成にも役立ちます。

開業医が使える具体的な節税対策:経営者としての特権

開業医は、経営者として経費を計上できる範囲が広いため、より多様な節税対策を講じることができます。

医療法人化: 個人事業主としてクリニックを運営している場合、利益が大きくなると所得税率が最大45%(住民税も合わせれば55%)になることがあります。これを法人化することで、法人税率(約23%)を適用できるため、実効税率がおおよそ30%程度と税負担を大幅に軽減できます。

また、役員報酬として給与所得控除を受けられるほか、生命保険料を法人の経費として計上することも可能です。

※実効税率・・・法人の所得にかかる税である法人税、地方法人税、住民税、事業税(特別法人事業税含む)を勘案した法人への実質的な税負担率のこと。

小規模企業共済: 将来の退職金として積み立てる制度で、掛金は全額が所得から控除されます。個人事業主や法人の役員が加入できます。また、個人事業主もiDeCoに加入でき(個人事業主は掛金の上限が月6.8万円)、小規模企業共済と併用が可能です。なお、令和7年度の税制改正により、個人事業主のiDeCoの掛金上限が7.5万円に引き上げられました。

役員報酬の調整: 自身の役員報酬を適切に設定することで、所得税の負担をコントロールできます。利益を役員報酬として全額受け取るのではなく、一部を法人の内部留保として積み立てることで、将来の設備投資などに備えつつ、税負担を分散できます。

経費の計上: 診療に必要な医療機器、備品、消耗品、学会参加費、研究費用、さらにクリニックの家賃、光熱費、スタッフの人件費、広告宣伝費、福利厚生費など、業務に必要な支出はすべて経費として計上できます。特に、従業員の福利厚生として、退職金制度や社員旅行の費用なども経費にできる場合があります。

医師のキャリアパスの多様化:勤務医と開業医だけではない選択肢

かつては「勤務医か、開業医か」という二者択一が主流でしたが、近年、医師の働き方は多様化しています。ここでは、フリーランス医師、産業医、製薬会社勤務医といった、新たなキャリアパスを紹介します。

フリーランス医師:高い年収と自由な働き方

フリーランス医師は、特定の病院に所属せず、複数の医療機関でスポットや短期で働く医師です。専門医の資格を持つベテラン医師に多く、手術や専門外来、当直業務などを引き受けます。

年収: 時給や日給で働くため、自身のスケジュールや希望に応じて高収入を得ることが可能です。特に、都市部の高給与案件や、地方の医師不足地域での勤務は、年収2,000万円以上も十分に狙えます。

働き方: 勤務時間や勤務場所を自分でコントロールできるため、ワークライフバランスを重視したい医師にとって魅力的な選択肢です。ただし、雇用が不安定であるため、長期的な安定を求める人には向きません。

産業医:安定した年収とワークライフバランス

産業医は、企業の従業員の健康管理やメンタルヘルスケアを行う医師です。

年収: 企業規模や勤務形態によって異なりますが、年収1,000万円〜1,500万円程度が相場です。勤務時間が決まっており、緊急対応や夜間勤務がほとんどないため、安定した働き方を求める医師に人気です。

働き方: 企業の就業規則に準ずるため、土日祝日が休みとなり、プライベートの時間を確保しやすいのが大きな特徴です。診療業務とは異なる、予防医学や労働環境改善といった領域で専門性を発揮できます。

製薬会社勤務医:臨床以外のキャリアパス

製薬会社では、臨床開発、安全性管理、医学情報提供といった役割を担う医師が求められています。

年収: 企業によって差がありますが、年収1,500万円〜2,500万円程度と、勤務医と比べても高水準です。

働き方: 病院勤務とは異なり、オフィスでの勤務が中心となります。新薬の開発や治験に携わることで、最先端の医学に触れることができ、社会貢献を実感できます。

ライフステージ別のキャリア選択:医師の人生設計

人生の重要なライフイベントは、医師のキャリア選択に大きな影響を与えます。

結婚や子育ての時期は、勤務医として働くことで、安定した収入と充実した福利厚生の恩恵を最大限に享受できます。

一方、開業医は、クリニックの経営が軌道に乗るまでは、仕事と家庭の両立が難しくなることも少なくありません。

キャリアが円熟期を迎える40代から50代にかけては、勤務医として部長や副院長といった役職に就き、マネジメントや教育に携わる道が開けます。対照的に、開業医は、この時期に経営を安定させ、地域での信頼を確立することで、さらなる高収入と、より自由な働き方を実現できます。

引退期を迎える頃には、両者の間で異なる課題が出てきます。勤務医は、退職金制度や年金によって引退後の生活設計が比較的容易です。

一方、開業医はクリニックの事業承継が大きな課題となりますが、子どもや後継者への譲渡、あるいはM&Aによって事業を売却することで、まとまった資金を得ることも可能です。

結論:年収だけでは測れない、自分らしいキャリアの追求

勤務医には安定と充実したキャリア、開業医には高収入と自由な働き方という大きなリターンがあります。

どちらの道を選ぶにせよ、後悔のない選択をするために、年収という一面的な情報だけでなく、自分のライフスタイルややりがいといった多角的な視点からキャリアを見つめ直すことが何よりも重要です。

※本記事の内容は、作成時点の制度・規制・規約・市況などの情報を基にして作成しております。改正等により記載内容の実施・実行・対応などが行え場合がございますので予めご了承ください。最新情報に基づいた内容などについては、「ご相談・お問い合わせ」ページからご確認いただけますと幸いです。 |