医師夫婦が子どもの教育資金を準備する3つの投資術

医師は、一般的に世帯収入が高い傾向がありますが、教育費については不安を抱えているという世帯も多いのではないでしょうか?

特に、自身の子どもにも医師を志してほしいと願っているのであれば、相応の学費を覚悟しておかなければなりません。

この記事では、子どもにかかる教育費の目安と、教育資金を準備するための3つの投資術を紹介します。

目次[非表示]

- 1.医師夫婦が認識すべき教育資金の「現実的課題」

- 2.多忙な医師夫婦に最適な3つの教育資金準備方法

- 2.1.税制優遇を最大限活用する「効率的投資」

- 2.1.1.NISA(新NISA)で効率的に資産を増やす

- 2.1.2.iDeCoで節税しながら教育資金を確保する

- 2.2.元本保証を重視した「学資保険」

- 2.2.1.メリット

- 2.2.2.デメリット

- 2.2.3.iDeCoやNISAとの比較

- 2.3.インフレに強い「不動産投資」の計画的活用

- 3.一時的に「借りる」という選択肢も検討

- 4.教育資金と他のライフプランとの兼ね合い

- 5.具体的なアクションプラン

- 5.1.1. 家族と目標を共有する

- 5.2.2.目標金額と期間を設定する

- 5.3.3.教育費の準備方法を決める

- 5.4.4.定期的な見直し

- 6.進路をしっかり話し合って早めの準備を心がけましょう

医師夫婦が認識すべき教育資金の「現実的課題」

医師の先生方は、自身のキャリアを通じて、教育に投じる時間と費用の重みを理解しているはずです。だからこそ、わが子の教育資金については、すでに高い意識を持ち、準備を始めていることでしょう。

しかし、現在、インフレの波が押し寄せ、教育費も上昇傾向にあります。過去の常識やご自身が想定していた費用感では、いざという時に資金が不足し、子どもの未来の選択肢を狭めてしまうリスクが生じています。

まずは、公的調査に基づくデータを参照し、医師家庭が今、目を向けるべき教育資金の総額と構造を詳細に確認しておきましょう。

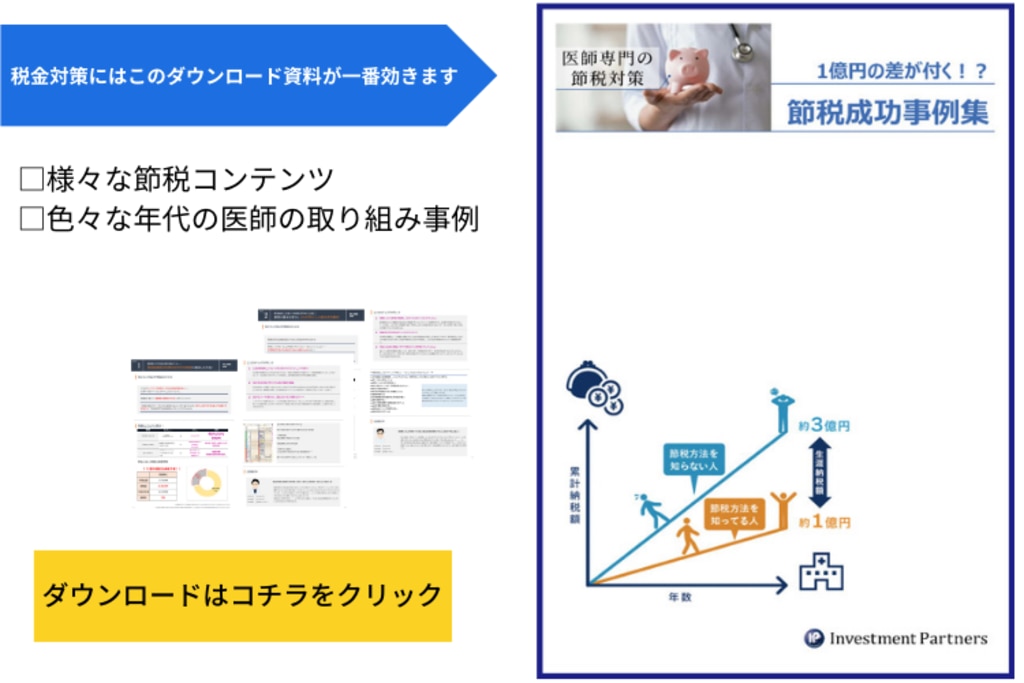

医学部・歯学部の学費総額と資産形成の必要性

文部科学省の「子供の学習費調査」(令和5年度)より、幼稚園から高校までにかかる学習費(学校教育費、学校給食費、学校外活動費の合計)の総額は以下の通りです。

幼稚園から高校卒業までの学習費総額(15年間)

また、大学の学費総額は学部などによって異なりますが、相場は、以下の通りです。

参照:文部科学省「国公私立大学の授業料等の推移」より筆者作成

ただし、医師夫婦のなかには、お子さまにも医師を志してほしいと考えるかたもいるでしょう。医学部・歯学部は通常の学部よりも学費が高いうえ、6年制となっているため、さらに多くの学費が必要になります。

以下は私立の医学部と歯学部に通った場合の学費です。

参照:文部科学省「令和5年度 私立大学入学者に係る初年度学生納付金等平均額(定員1人当たり)の調査結果について」より筆者作成

見落とされがちな「隠れたコスト」

学費の他にも、見落としてはならない「隠れたコスト」が存在します。

予備校・塾費用:

小・中学校からの進学塾や家庭教師、高校での医学部専門予備校など、年間数十万円から百万円以上になることも珍しくありません。特に、大学受験に失敗し浪人した場合は、年間200万円以上かかる予備校費用や受験料、生活費などが加算されます。

受験関連費用:

受験料だけでも、複数の大学を受けると数十万円に達します。また、遠方の大学を受験する際の交通費や宿泊費も、まとまった金額になります。

一人暮らしの生活費:

地方から都市部の大学に進学する場合、学費に加えて毎月の仕送りや家賃、光熱費、食費などの生活費が加わります。これは、年間数百万円にもなることがあります。

これらの隠れたコストを考慮すると、教育資金の総額はさらに膨らみます。医師は高収入とはいえ、これだけの教育費がかかるとなると、計画的に資金を準備しなければ大きな負担に感じるかもしれません。

仮に準備ができなければ、子どもの将来の選択肢が狭まってしまう可能性もあるのです。

多忙な医師夫婦に最適な3つの教育資金準備方法

多忙な医師夫婦が限られた時間を最大限に活用し、賢く教育資金を準備するには、それぞれの目的に合った方法を組み合わせることが重要です。ここでは、3つの教育資金準備術を解説します。

税制優遇を最大限活用する「効率的投資」

高収入である医師夫婦にとって、税金の負担は大きな悩みです。しかし、この高所得を最大限に活かせるのが、国が用意した税制優遇制度です。非課税の恩恵を享受することで、効率的に資産を増やせます。

NISA(新NISA)で効率的に資産を増やす

2024年から始まった新NISAは、投資で得た利益が非課税になるため、効率的に資産を増やせる最強のツールです。長期積立に適した「つみたて投資枠」(年間120万円)と、株式やETFにも投資できる「成長投資枠」(年間240万円)を併用できます。

もし夫婦でつみたて投資枠をフル活用した場合、10年間で元本2,400万円を積み立てることができます。これを年利5%で運用すれば、元本と運用益を合わせた資産総額は、およそ3,100万円まで増える計算です。ボーナスなどを活用して成長投資枠にも投資すれば、さらに効率的に教育資金を形成できます。

一度設定すれば自動で積立・運用が進むため、多忙な先生方でも手間がかかりません。

成長投資枠も活用すると、さらに効率的に資産を増やせます。成長投資枠は、毎年、年間投資枠の範囲内で、積み立て投資も一括投資も可能です。

iDeCoで節税しながら教育資金を確保する

iDeCo(個人型確定拠出年金)は、老後資金を準備するための制度ですが、その掛け金が全額所得控除の対象となり、高い節税効果があります。個人事業主として経営している場合は、月6万8,000円まで掛金が拠出できるため、大きな税金の軽減効果が期待できるでしょう。

勤務医は、勤務先が企業型DCを導入しているケースもありますが、iDeCoも一定額まで併用できるケースが増えているので、活用することをおすすめします。

iDeCoはあくまでも自身の老後の資産形成を後押しする制度で、原則、60歳まで引き出すことができません。

そのため、直接、教育資金を準備する機能は期待できませんが、iDeCoで自身の老後資金を効率的に準備して、残りを学費のための資産形成に振り向けるという方法に活用できます。

元本保証を重視した「学資保険」

学資保険は、子どもの将来の教育費を計画的に準備できる保険商品です。毎月一定額を積み立て、子どもの進学に合わせて学資金を受け取ることができます。

メリット

学資保険の最大の利点は、元本割れのリスクが低い点にあります。

銀行預金などと同様に、原則として払い込んだ保険料の総額を下回ることがないため、確実に教育資金を準備したい家庭には安心感がある準備方法といえるでしょう。

また、保険ならではの重要な機能として、保障機能があることが挙げられます。契約者(一般的に親)に万が一のことがあった場合、その後の保険料の支払いが免除され、満期時に予定通りの学資金が受け取れます。

さらに、毎月自動的に引き落とされるため、意識せずとも確実に資金を積み立てられるという効果も期待できます。

学資保険の保険料は生命保険料控除の対象になるため、節税メリットもあります。

デメリット

将来的に物価が上昇した場合、受け取る学資金は確定額であるため、実質的な価値が目減りしてしまう可能性があります。

また、株式投資などを活用した積立と比較すると、リターンが低い傾向にあります。

そして、最も注意すべきなのは、柔軟性が低いことです。途中で解約すると元本割れするリスクがあるため、急な資金ニーズが発生したり、教育方針やライフプランが変化したりした場合に、資産を柔軟に動かすことが難しいというデメリットがあります。

iDeCoやNISAとの比較

資産を効率よく増やすことを目的とする場合、学資保険は生命保険料控除の対象にはなるものの、iDeCoやNISAといった税制優遇制度を活用した投資に比べて、どうしても見劣りしてしまいます。

iDeCoやNISAは、高い節税効果や非課税の恩恵を受けながら、インデックスファンドなどを活用することで、インフレ率を上回るリターンを期待できます。

また、NISAであればいつでも資産を売却して現金化できるため、学資保険よりも柔軟性が高いという利点があります。

学資保険は「確実に資金を確保する」という点で優れていますが、「効率的に資産を増やす」という点では、税制優遇のある投資のほうが優位性が高いと言えるでしょう。

インフレに強い「不動産投資」の計画的活用

不動産投資は、医師の高い信用力と収入を背景に、融資(レバレッジ)を活用して資産を形成できる点が魅力です。教育資金準備という目的で不動産投資をするメリットとデメリットを紹介します。

メリット

不動産投資の最大の利点は、インフレに強い実物資産であることです。教育費が上昇し続ける環境下で、インフレによってモノの価値が上昇すれば、将来的に家賃収入や物件価格の上昇が期待でき、教育資金の上昇による現金価値の目減りを防ぐ効果があります。

また、長期の銀行融資を活用することで、自己資金の負担を抑えつつ、早期に安定的な資産基盤を築くことが可能です。

さらに、家賃収入という定期的なキャッシュフローを生み出すことができ、将来の学費支払いに充てるだけでなく、生命保険の代替となる団信(団体信用生命保険)の恩恵も受けられるため、保障と資産形成を両立できる側面もあります。

万が一のことがあっても、遺族に、家賃収入を生み出す不動産という資産を残してあげられます。

デメリット

不動産投資は流動性が低く、教育資金準備という期限の定まった目的においては、計画的な管理が不可欠です。主要な課題は、売却したい時期に市場環境が悪化し、希望価格で売却できない可能性がある点です。

特に、子どもが大学に進学するタイミングなど、資金が必要な時期が明確な場合、必要な時期に資金を確保できないリスクがあります。

また、空室リスク、金利上昇リスク、災害リスクなど、運用中に発生し得る多様なリスクも存在します。

多忙な先生にとって物件管理の手間も発生するため、インフレ対策としての効果を享受する反面、教育資金のような「確実に必要な資金」を準備する方法としては、極めて綿密な計画性が求められます。

一時的に「借りる」という選択肢も検討

教育資金の中でも、特に私立医学部への進学など、多額の費用が一時期に集中する大規模支出に備えるには、自己資金の運用だけでなく、資金を「借りる」ことも視野に入れる必要があります。

国の教育ローン(日本政策金融公庫)

国の教育ローンは、政府系金融機関である日本政策金融公庫が提供している教育ローンです。民間のローンよりも低金利(2025年9月現在で年3.15%)で、固定金利なので返済計画が立てやすい点がメリットです。

ただし、世帯で扶養している子どもの人数と世帯年収(所得)によっては利用できない可能性があります。年収が高い医師は、利用できない可能性があるため注意が必要です。

JASSO(日本学生支援機構)奨学金

JASSO(独立行政法人日本学生支援機構)の奨学金制度です。

JASSOの奨学金は、主に無利子の第一種と、有利子の第二種に分かれます。高所得の医師の先生方のご家庭では、特に家計基準が厳格な第一種奨学金や、さらに基準の厳しい返済不要の給付型奨学金は対象外となる可能性が極めて高いです。

しかし、有利子の第二種奨学金であれば、利用できる可能性があります。

この奨学金を戦略的に活用するメリットは、親の資産を崩さずに済む点です。

手元にある資金をあえて使わず、低金利で資金調達することで、その資金を効率的なNISAやiDeCoなどの投資に回し、資産をさらに増やせるという運用も可能です。

高所得者にとって、奨学金は「教育資金の融資」ではなく、「資産を増やすための低コストな借り入れ」として機能する可能性があります。

ただし、JASSOの奨学金は、子どもが卒業後に返済しなければなりません。

奨学金の返済を親が肩代わりすると、贈与税が課される場合があります。贈与税の基礎控除内(年110万円)にする、相続時精算課税制度を活用するなどの方法がありますが、事前に税理士などの専門家に相談してください。

民間ローンの役割と一時的な「つなぎ」利用

銀行などの民間金融機関が提供する教育ローンは、公的ローンとは異なり、利用条件や融資スピードに柔軟性があります。医師の高い信用力があれば、迅速かつ比較的低金利での借り入れが期待できます。

このローンを教育資金準備の「主軸」とすべきではありませんが、高額な学費の一括支払いが必要な際の「つなぎ資金」として利用価値があります。

例えば、投資信託を売却するタイミングが一時的に市場の急落期と重なってしまった場合、あえて投資資産を売らずにローンで一時的に資金を調達し、相場が回復してから売却するというリスクヘッジの選択肢として検討できます。

教育資金と他のライフプランとの兼ね合い

子どもの教育資金は、人生において最も重要なライフイベントの一つですが、同時に住宅購入や老後資金の準備といった他の大きな目標とも両立させなければなりません。

特に高収入である医師夫婦の場合、そのキャッシュフローは多額になりがちで、教育資金だけに偏った計画を立ててしまうと、後々のライフプランに大きな歪みを生じさせるリスクがあります。

住宅ローンとの両立

多くの医師家庭は、多忙な日々を送る中で、自宅を「安らぎの場」として、高額な住宅を購入するケースが少なくありません。しかし、高額な住宅ローンを組むと、毎月の返済額が家計を圧迫し、教育資金に回せる余裕がなくなってしまう可能性があります。

住宅ローン返済と教育資金準備を同時に進めるには、無理のない借入額を設定することが非常に重要です。金融機関が提示する「借りられる額」と、家計が無理なく返済できる「借りるべき額」は異なります。

将来の教育費のピーク(大学進学時)を想定し、その時期に住宅ローンの返済が重くのしかからないよう、家計のキャッシュフロー全体を見渡した上で計画を立てることが不可欠です。

キャッシュフローを確認するときは、FP(ファイナンシャルプランナー)などの専門家の力を借りると良いでしょう。

老後資金の確保

子どもの教育費に全力を注ぎすぎて、自身の老後資金が不足してしまうことは、将来に大きな不安を残します。特に開業医の場合、退職金制度がないため、自力で老後資金を確保する必要があります。

教育資金は「必要な時期が明確」ですが、老後資金は、自身が何歳まで生きるかわからないため、必要な総額がわかりにくいという特徴があります。

子どもの年齢が上がるにつれて教育費の負担は増えていきますが、その時期にも老後資金の積立を止めてしまわないことが重要です。

医師を続けていくという選択肢もありますが、日々、人の健康や生命と向き合う業務を、高齢になっても続けていくのは容易なことではないでしょう。

iDeCoやNISAといった税制優遇制度は、老後資金と教育資金を資金の性質に応じて分けて管理するのに非常に有効です。

原則、60歳まで引き出しができないiDeCoは、高い節税効果を得られるため、老後資金の基盤作りに最適です。

さらに余裕があれば、老後資金とは別に捻出できる余裕資金を教育資金に充てたり、流動性が高い(現金化しやすい)NISAも併用したりすることで、それぞれの目的をバランス良く達成できます。

具体的なアクションプラン

ここまで、教育資金を準備するための多様な方法を解説してきましたが、最も重要なのは「最初の一歩を踏み出すこと」です。多忙な先生がいる医師夫婦でも無理なく始められるよう、具体的なアクションプランを4つのステップにまとめました。

1. 家族と目標を共有する

まず、ご自身の価値観と、子どもの将来に対する希望を明確にしましょう。配偶者の方と子どもの進路、大学の選択肢(国公立・私立)、医学部進学の可能性、留学の有無など、具体的なゴールを共有することが、計画の確固たる第一歩となります。

また、投資に対するリスク許容度についても、夫婦間で認識を合わせることが重要です。

2.目標金額と期間を設定する

必要な教育資金の総額を具体的に計算し、それがいつ必要になるかを明確にします。志望校の学費を確認するのが一番確実ですが、将来、進路変更や学費の改定などの可能性もあります。

この段階は、あくまで、どのような方法で準備をするかを決めるための大まかな金額を算出することが目的です。

3.教育費の準備方法を決める

目標金額と期間が決まったら、準備方法を決めていきます。十分準備できるのであれば、利息は少ないですが、元本割れリスクが極めて少ない、銀行預金や定期預金でも良いかもしれません。

しかし、医師は税金が高い傾向があるため、節税効果が高い不動産投資やiDeCoの活用も有効です。

また、資金に余裕があるケースもあるため、余剰資金でNISAなど少しリスクをとって効率的に増やせる方法を検討しても良いでしょう。

そして、JASSOの奨学金など、戦略的に活用できる資金調達法についても利用可能か、情報を集めておきましょう。

4.定期的な見直し

子どもが成長するにつれて、家計の状況や進路の希望も変化します。

また、当初想定していた奨学金制度や教育ローンが今も利用できるかを確認しておくことも大切です。

必要に応じて再度シミュレーションをしておくと、より確度が高い資金計画を立てることができるでしょう。

進路をしっかり話し合って早めの準備を心がけましょう

子どもの教育費は、どのような進路を選ぶかにもよりますが、幼稚園から高校まですべて公立で約599万円、私立で約1,978万円かかります。

また大学は、国立で242万円、公立で251万円、私立で約408万円が必要です。さらに医師の道に進む場合、私立医学部で3,419万円、私立歯学部で2,914万円がかかります。

このように、子どもの進路によって、準備すべき教育資金は大きく異なります。どのような進路を選ぶのか、早い段階で家族で話し合い、適切な方法で準備をしましょう。

年収が高く、税率が高い傾向がある医師夫婦世帯は、節税対策を考慮した投資を取り入れることもご検討ください。

※本記事の内容は、作成時点の制度・規制・規約・市況などの情報を基にして作成しております。改正等により記載内容の実施・実行・対応などが行え場合がございますので予めご了承ください。最新情報に基づいた内容などについては、「ご相談・お問い合わせ」ページからご確認いただけますと幸いです。 |