開業医の節税完全ロードマップ|医療法人化との比較

患者様の健康を守るために尽力されている一方で、ご自身のクリニック経営や資産形成について、税金に関する不安を抱えてはいませんか?

苦労して得た収入の多くが税金で目減りしていくことは、効率的な経営の妨げとなる可能性があります。しかし、税金の仕組みを正しく理解し、適切な対策を講じることで、手元に残るお金を増やし、クリニックの成長やご自身の将来に活かすことができます。

この記事では、個人事業主の段階から実践できる具体的な節税策から、将来的な選択肢である「医療法人化」のメリット・デメリットまで、開業医の皆様が知っておくべき節税のすべてを網羅したロードマップをお届けします。

ぜひ、税金対策を賢い経営戦略として活用するための第一歩としてご活用ください。

目次[非表示]

- 1.開業医が知っておくべき税金の基本

- 1.1.所得税・住民税の仕組み

- 1.2.経費と控除の違い

- 2.【個人事業主向け】具体的な節税策11選

- 2.1.1. 青色申告特別控除の活用

- 2.2.2. 小規模企業共済

- 2.3.3. iDeCo(個人型確定拠出年金)

- 2.4.4. 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)

- 2.5.5. 生命保険・医療保険の活用

- 2.6.6. 減価償却費の計上

- 2.7.7.不動産投資による節税

- 2.8.8. 旅費交通費・接待交際費の見直し

- 2.9.9. 福利厚生費の積極的な活用

- 2.10.10. 生計を一にする親族への給与

- 2.11.11. 自宅兼診療所の家賃按分

- 3.医療法人化は節税に有効? メリット・デメリットを徹底解説

- 3.1.法人税率の低さ

- 3.2.役員報酬による所得分散

- 3.3.給与所得控除の適用

- 3.4.退職金制度の構築

- 3.5.社会保険料の経費算入

- 3.6.生命保険の活用範囲の拡大

- 4.医療法人化のデメリット

- 4.1.設立・維持コスト

- 4.2.社会保険への加入義務

- 4.3.経理事務の複雑化

- 4.4.利益の自由な引き出し制限

- 5.【チェックリスト】あなたのクリニックは法人化すべき?

- 6.まとめ

- 7.よくある質問(FAQ)

- 8.最後に

開業医が知っておくべき税金の基本

具体的な節税策に入る前に、まずは税金の基本的な仕組みを理解することが重要です。ここでは、所得税と住民税の違いについて解説します。

所得税・住民税の仕組み

所得税は、1月1日から12月31日までの1年間の所得に課せられる国税です。

所得とは、収入から必要経費を差し引いた金額のことです。

開業医の場合、収入は主に診療報酬、必要経費はクリニックの家賃や人件費、医療機器代などになります。

一方、住民税は、所得に応じて都道府県と市区町村に納める地方税です。

住民税は前年の所得に基づいて課税されるという特徴があり、翌年に納付することになります。

住民税は、所得に応じて課税される「所得割」と、所得に関係なく定額で課税される「均等割」で構成されています。

所得割の税率は、市区町村民税が約6%、都道府県民税が約4%で、合わせて約10%となります。所得税の確定申告に基づいて計算されるため、所得税の対策は住民税の対策にもつながります。

日本の所得税は、超過累進課税制度を採用しており、課税所得金額が高くなるほど税率が上がります。

課税所得金額とは、所得から社会保険料控除、生命保険料控除、配偶者控除といった各種所得控除を差し引いた後の金額です。

課税所得金額 | 税率 | 控除額 |

|---|---|---|

195万円以下 | 5% | 0円 |

195万円超330万円以下 | 10% | 97,500円 |

330万円超695万円以下 | 20% | 427,500円 |

695万円超900万円以下 | 23% | 636,000円 |

900万円超1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |

1,800万円超4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |

4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |

この表を見ると、課税所得金額が増えるほど税率が段階的に上昇することがわかります。

しかし、高い税率が所得全体にかかるわけではありません。

例えば、課税所得金額が696万円の場合、695万円を超える1万円の部分のみに23%の税率が適用されます。

それまでの部分には、それぞれの段階に応じた税率が適用されます。

この計算は、表にある控除額を用いることで、各段階の税率を個別に計算しなくても、簡単に総額を算出できるようになっています。

このように、開業医の皆様はご自身の所得がどの税率区分に属するかを意識し、節税策を講じることで、税率が上がる部分を効果的に抑えることが重要です。

経費と控除の違い

節税の基本は、経費と所得控除、そして税額控除の3つを理解することです。

・経費:事業を営む上で発生した費用で、収入から差し引くことができます。経費が増えれば増えるほど所得が減るため、結果として税金が安くなります。

所得控除:扶養家族がいる場合や社会保険料を支払った場合など、個人的な事情に応じて所得から差し引かれるものです。例えば、生命保険料控除、iDeCoの掛け金などがこれにあたります。所得控除が増えるほど、課税所得金額が減少します。

・税額控除:所得税額そのものから直接差し引かれるものです。代表的なものに、住宅ローン控除などがあります。 この3つのうち、最もコントロールしやすいのが経費です。日頃から経費になるものを意識して漏れなく計上することが、節税の第一歩となります。

【経費の具体例】

経費と一口に言っても、具体的に何が経費になるのか、どこまでが認められるのかが一番の悩みどころでしょう。経費として認められるためには、「事業に直接関連しているか」が最も重要なポイントです。

・人件費: スタッフの給与、賞与、退職金。

・地代家賃: 診療所の家賃、駐車場代。自宅兼診療所の場合は、按分して計上します。

・水道光熱費: 診療所で使用した電気、ガス、水道代。こちらも自宅と併用の場合は按分が必要です。

・通信費: 診療所の電話代、インターネット回線費用。

・消耗品費: 事務用品、医療用消耗品(注射針、手袋など)、プリンターのインク代。

・新聞図書費: 診療や経営に必要な専門誌や書籍の購入費用。

・研修費: 学会参加費用、外部研修費用。それに伴う交通費や宿泊費も経費になります。 交際費: 製薬会社のMRさんなど、診療に関連する人との会食費。

・リース料: 医療機器やPC、コピー機などのリース費用。

・福利厚生費: 従業員の健康診断費用、慰安旅行費用、忘年会費用など。

経費計上において最も大切なのは、「領収書やレシートをきちんと保管すること」です。

何のための出費だったのか、メモ書きを添えておくと、税務調査の際に説明がしやすくなります。

【個人事業主向け】具体的な節税策11選

医療法人化を検討する前に、まずは個人事業主の段階で実践できる節税策を徹底的に実行しましょう。これらを活用するだけでも、税負担を大幅に軽減することが可能です。

1. 青色申告特別控除の活用

確定申告の方法には、白色申告と青色申告があります。

青色申告をすることで、最大65万円の所得控除を受けられます。

65万円の控除は、所得税・住民税を合わせると、税率にもよりますが20万円〜30万円程度の節税効果を生み出します。

青色申告をするには、まず税務署に「青色申告承認申請書」を期限までに提出する必要があります。

また、65万円の満額控除を受けるためには、従来の要件(複式簿記での記帳、損益計算書と貸借対照表の添付、期限内申告)に加えて、e-Tax(電子申告)による申告または電子帳簿保存が必要となります。

これらの要件を満たさない場合は、控除額が55万円となりますのでご注意ください。

最近では会計ソフトを使えば簿記の知識がなくても比較的簡単に行うことができます。

2. 小規模企業共済

個人事業主向けの退職金制度です。

掛け金は全額所得控除の対象となり、将来受け取る退職金も税制優遇が適用されます。

開業医にとって、退職金がないという不安を解消してくれる制度です。

掛け金は月額1,000円から70,000円まで自由に設定でき、変更も可能です。

例えば、月7万円を拠出した場合、年間84万円が所得控除となり、所得税率33%の方なら年間27.7万円の節税になります。

3. iDeCo(個人型確定拠出年金)

こちらも老後資金の形成を目的とした制度です。

掛け金は全額所得控除の対象となり、運用益も非課税です。さらに、受け取る際にも税制優遇が適用されます。

小規模企業共済と合わせて活用することで、さらに大きな節税効果と将来への安心が得られます。

開業医の場合、月額68,000円まで拠出可能で、年間81.6万円の所得控除が受けられます。

4. 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)

取引先の倒産に備えるための共済制度です。

掛け金は全額必要経費として計上でき、最大で年間240万円、総額800万円まで積み立てることができます。

掛け金は、月額5,000円~20万円まで自由に設定でき、例えば、満額の月20万円を拠出した場合、年間240万円を経費計上できます。加入から40ヶ月以上経過していれば、解約時に掛け金の100%が戻ってくるため、実質的にはお金をプールしながら節税できる非常に有効な手段です。

ただし、退職所得控除は利用できないため、積み立てたお金を受け取るときに多額の税金がかかる可能性があります。あくまでも税金の繰り延べと捉えておきましょう。

5. 生命保険・医療保険の活用

生命保険や医療保険の保険料は、生命保険料控除の対象となります。

最大で一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料のそれぞれに加入している場合、所得税で最大12万円、住民税で7万円の控除が受けられます。

保険に加入している方は、漏れなく控除を申請しましょう。

【控除額について】

生命保険料控除には、「新制度」と「旧制度」があり、保険契約の時期によって適用される制度が異なります。

新制度 (平成24年以降の契約) | 一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の3つの枠があり、それぞれ最高4万円、合計で所得税最大12万円、住民税7万円の所得控除が可能。 |

|---|---|

旧制度 (平成23年以前の契約) | 一般生命保険料と個人年金保険料の2つの枠があり、それぞれ最高5万円、合計で最大10万円、住民税7万円の所得控除が可能。 |

新旧両方の保険契約がある場合 | 一般生命保険料控除と個人年金保険料控除については、「新制度のみ」「旧制度のみ」「新旧併用」の3つの計算方法から、最も控除額が大きくなる方法を選択できます。全体では所得税最大12万円、住民税最大7万円の控除が可能。 |

加入している保険の種類や契約時期を確認し、最大限の控除を受けるようにしましょう。

6. 減価償却費の計上

医療機器や建物、車両など、高額な資産は購入した年に全額経費にはできず、耐用年数に応じて少しずつ経費として計上していきます。これを減価償却といいます。例えば、500万円の医療機器を購入した場合、耐用年数が5年だとすると、毎年100万円ずつ減価償却費として経費計上できます。耐用年数は国税庁の定める「減価償却資産の耐用年数表」によって細かく定められています。

また、30万円未満の資産であれば、「少額減価償却資産の特例」により、年間300万円まで一括で経費計上することも可能です。この特例をうまく活用することで、特定の年に大きな節税効果を生み出すことができます。

7.不動産投資による節税

不動産投資では、減価償却費やローンの利息、修繕費などを経費として計上できます。ただし、土地取得のための借入金利子など、損益通算に制限が設けられている項目もあります。

また、不動産投資は多額の初期投資やリスクを伴うため、節税効果だけでなく、投資としての妥当性を十分に検討し、専門家と相談しながら慎重に進めることが重要です。

8. 旅費交通費・接待交際費の見直し

学会や研究会への参加費用はもちろん、それに伴う交通費や宿泊費も経費として認められます。また、製薬会社のMRさんとの会食費用なども接待交際費として計上可能です。旅費交通費、接待交際費として経費計上する際は、誰と、いつ、どこで、何のために使ったかをレシートの裏などにメモしておくと、後々のトラブルを防げます。

9. 福利厚生費の積極的な活用

従業員のための費用は、福利厚生費として全額経費になります。例えば、年1回の健康診断費用は、従業員の健康管理だけでなく、福利厚生費としての節税効果もあります。また、従業員全員が参加するような忘年会や慰安旅行も、常識の範囲内であれば経費として認められます。

10. 生計を一にする親族への給与

配偶者や親族が診療所の業務を手伝っている場合、事業専従者給与として給与を支払うことで、その給与を全額経費にできます。所得を分散させることで、世帯全体での税負担を軽減できます。

この制度を利用するには、事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出する必要があります。給与額は、その労働内容や他の従業員の給与と比較して妥当な金額であることが求められます。不当に高額な給与を支払うと、税務調査で否認される可能性があるので注意が必要です。

11. 自宅兼診療所の家賃按分

ご自宅とクリニックが一体になっている場合、家賃、水道光熱費、通信費などの一部を家事按分して経費にできます。ご自宅全体の面積が100㎡で、そのうち診療所として使用している部分が40㎡だとします。この場合、家賃の40%を事業経費として計上することができます。ご自身の生活費と事業経費を明確に分けることが大切です。

医療法人化は節税に有効? メリット・デメリットを徹底解説

医療法人化の最大のメリットは、所得の分散と税率の低さにあります。

法人税率の低さ

所得税が累進課税であるのに対し、法人税は税率が比較的低く安定しています。例えば、医療法人の法人税率は、年800万円以下の部分には15%、それ以上の部分には23.2%が適用されます。

個人事業主として所得が1,800万円を超えると所得税率が40%になるため、この時点で法人化を検討すると、税負担を大幅に軽減できるケースが多く見られます。

役員報酬による所得分散

医療法人の理事長(院長)は、自分自身に「役員報酬」という形で給与を支払います。

さらに、配偶者や親族を役員にすることで所得を細分化し、世帯全体での税負担を最小限に抑えることが可能です。

給与所得控除の適用

役員報酬は給与所得となるため、サラリーマンと同様に給与所得控除が適用されます。これは、個人事業主にはない大きなメリットです。

退職金制度の構築

医療法人では、理事長が退職する際に役員退職金を支払うことができます。この退職金は法人の経費となり、社会通念上妥当な金額であれば損金算入が可能です。また、受け取る側も退職所得控除が適用されるため、税制面で非常に優遇されています。

社会保険料の経費算入

役員や従業員の社会保険料(健康保険、厚生年金)は、法人にとっては全額経費となります。個人事業主の場合、国民健康保険料と国民年金保険料は所得控除の対象となりますが、経費にはなりません。

生命保険の活用範囲の拡大

法人向けの生命保険(逓増定期保険など)は、保険料の一部を損金算入できるものが多く、個人では難しい大きな節税効果が期待できます。

医療法人化のデメリット

一方で、医療法人化には以下のようなデメリットも存在します。

設立・維持コスト

設立には専門家への報酬や登記費用など、100万円前後の費用がかかります。また、運営には税理士報酬や社会保険労務士(社労士)報酬など、年間を通じて一定のコストが発生します。

社会保険への加入義務

医療法人を設立すると、理事長自身を含め、従業員全員が厚生年金と健康保険に加入する義務が生じます。これにより、社会保険料の負担が増える場合があります。

経理事務の複雑化

個人の確定申告に比べ、法人の経理は遥かに複雑です。専門的な知識が求められるため、税理士のサポートが不可欠となります。

利益の自由な引き出し制限

法人の利益は自由に引き出しができません。役員報酬として計画的に引き出す必要があり、急な出費に対応しにくい場合があります。

【チェックリスト】あなたのクリニックは法人化すべき?

法人化のメリット・デメリットを踏まえ、以下のチェックリストで、ご自身のクリニックが医療法人化に適しているか確認してみましょう。あくまでも目安としていただき、詳細は税理士などの専門家にご相談ください。

課税所得が年間1,800万円以上ある

所得がこの水準を超えると、所得税率が40%となり、法人化した方が税負担が軽くなるケースが多いです。

事業拡大や分院展開を考えている

法人格を持つことで、銀行からの融資も受けやすくなります。

配偶者や親族が事業に携わっており、給与を支払っている

所得を分散させることで、世帯全体の税負担を軽減できます。

ある程度のランニングコストを許容できる

設立費用や毎年の専門家報酬、社会保険料などのコストを十分に賄える経営状況であるか確認しましょう。

まとめ

開業医の皆様にとって、節税はクリニックの健全な経営、そしてご自身の資産形成において避けては通れない重要な課題です。

まずは、本記事でご紹介した個人事業主向けの節税策11選を今すぐ実践し、着実に課税所得を減らしていきましょう。領収書の整理を徹底し、経費にできるものを漏れなく計上するだけでも大きな違いが生まれます。

そして、所得が増えてきた際には医療法人化を視野に入れ、ご自身のクリニックの状況に最適なタイミングを見極めることが重要です。

よくある質問(FAQ)

Q1: 医療法人化のベストなタイミングは?

一般的には、課税所得が1,500万円〜2,000万円を超えたあたりが目安となります。所得がこの水準を超えると、法人税率のメリットが所得税のデメリットを上回ることが多いです。ただし、将来的な事業拡大の計画や、ご家族の状況なども考慮して総合的に判断することが大切です。

Q2: 勤務医でもできる節税策は?

勤務医の方でも、iDeCoや生命保険料控除は活用できます。また、学会参加費や書籍代などは、確定申告で特定支出控除として控除を受けられる場合もあります。

Q3: 税理士を選ぶ際のポイントは?

医療機関に特化した税理士を選ぶことが最も重要です。医療業界特有の税務や診療報酬の仕組みを理解している専門家であれば、より的確なアドバイスをもらうことができます。

最後に

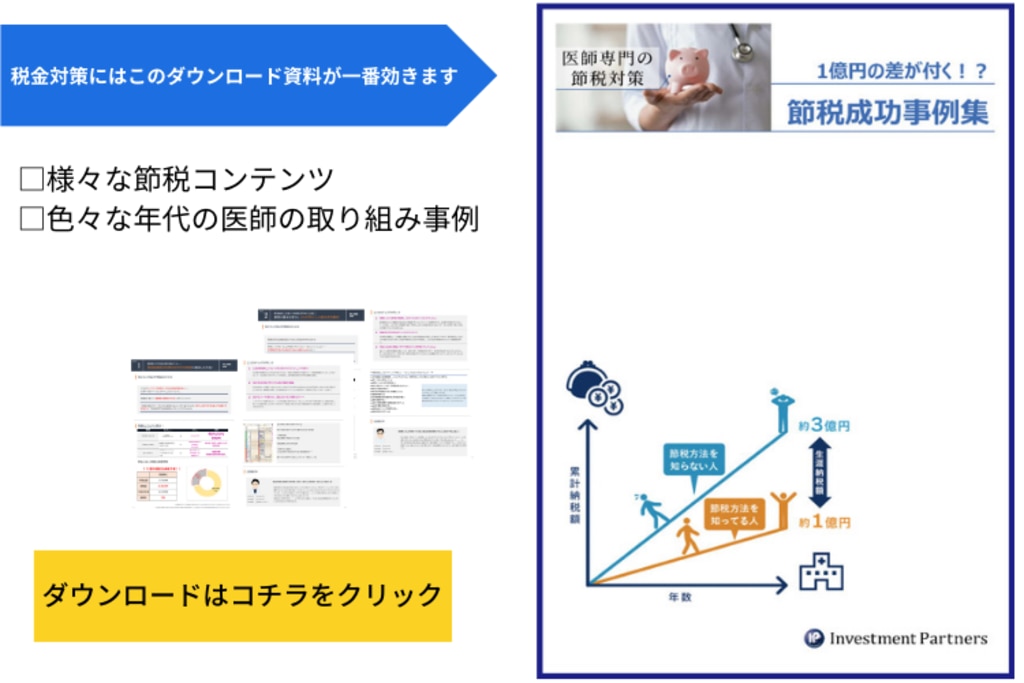

節税は「知っているか、知らないか」で大きく変わります。本記事をきっかけに、漠然とした税負担の不安から解放され、ご自身の資産を守るための具体的な行動を始めていただければ幸いです。

まずは、今日から一つでも、このロードマップに沿って行動してみることをおすすめします。

もしご自身での判断が難しい場合は、医療に強い税理士などの専門家へ相談することも、賢明な選択です。

※本記事の内容は、作成時点の制度・規制・規約・市況などの情報を基にして作成しております。改正等により記載内容の実施・実行・対応などが行え場合がございますので予めご了承ください。最新情報に基づいた内容などについては、「ご相談・お問い合わせ」ページからご確認いただけますと幸いです。 |